Je me souviens de Marseille.

Je me souviens de Marseille.

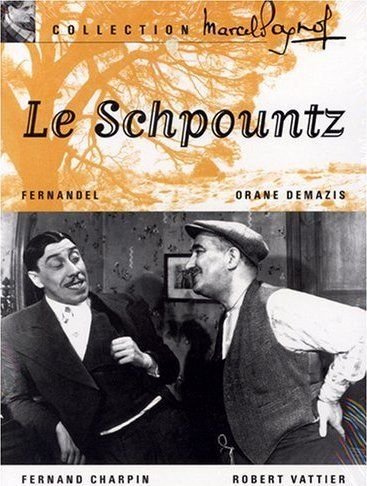

Je me souviens que j’allais beaucoup à Marseille quand j’étais étudiant à Aix. J’empruntais beaucoup l’autoroute A 7 qui ne ressemblait déjà plus à celle qu’on voit dans le film Le cercle Rouge (1970), quand Alain Delon sort de prison. J’allais au Centre-Bourse, sur le cours Belsunce, derrière la porte d’Aix, d’où il est possible d’accéder au musée historique de la ville. J’allais ensuite me promener sur le Vieux-Port avec ses immeubles reconstruits après la Seconde Guerre mondiale par Fernand Pouillon, jusqu’au fort Saint-Jean ou au Pharo, en souvenir de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol que j’aimais beaucoup quand j’étais jeune. J’aimais aussi beaucoup le Schpountz, un film avec Fernandel, et je sais que le château de la Buzine, que Pagnol avait racheté, est devenu un musée du cinéma. J’ai aussi fréquenté les musées de Marseille, ainsi que le parc Chanot où se tient la foire de Marseille, et le stade Vélodrome. Je me souviens de la maison du Fada, sur l’avenue du Prado qui va vers Mazargues et du parc du 26e centenaire. C’est également sur l’avenue du Prado que se trouve le centre VHS qui délivre les visas pour la Russie.

J’ai eu l’occasion d’aller me baigner dans les calanques, où les Marseillais ont un cabanon, et de sauter depuis les rochers pour apprendre à dominer mon vertige. J’ai également pu me baigner entre la Pointe Rouge et la Madrague, avant les Goudes et Marseilleveyre.

Je me souviens des deux Prado et de la reproduction de la statue du David, à proximité des plages où, quand j’étais étudiant, je lisais Le Livre de sable de J.-L. Borges.

Je me souviens également d’avoir rendu visite à un cousin qui habitait sur le boulevard de la Millière, juste avant La Penne-sur-Huveaune, et qui travaillait chez Auchan, non loin des monts de Carpiagne.

Je me souviens de la faculté de Luminy, et de celle de Saint-Jérôme, dans laquelle mes parents étaient inscrits quand ils étaient étudiants.

Je me souviens du cimetière Saint-Pierre, mais surtout d’être monté à Notre-Dame de la Garde, d’où la vue embrasse toute la ville ; la vue porte loin, aussi, depuis la terrasse de la gare Saint-Charles, non loin de laquelle se trouvait l’appartement de la grand-mère de ma cousine, où j’ai été invité une fois. Je me suis promené dans le Panier, derrière l’hôtel de ville, mais le quartier avait déjà été refait, il avait perdu son « authenticité » de quartier chaud, telle qu’elle a été reconstituée dans Borsalino (1970), par exemple. Des films se déroulant à Marseille, j’en ai vus quelques-uns, dont Le Deuxième souffle (1966) et L’armée des ombres (1970) de J.-P. Melville et French Connection (1971) de William Friedkin, avec Gene Hackman, mais ils n’avaient plus le charme des premières fois et en particulier des films de Marcel Pagnol, la trilogie, ainsi que les films dont l’action se déroule dans les environs, comme Naïs (1945).

Je me souviens d’avoir acheté quelques dvd des films de Marcel Pagnol au centre commercial de la Valentine ; mais ce que j’ai préféré, c’est m’enfoncer dans la forêt et la garrigue provençale, au milieu des parfums de cade et de romarin, de thym et de laurier, sous les pins, les chênes verts, pubescents et kermés, à la recherche des champignons, les sanguins, les bollets et les pleurotes…

Bien que je ne sois pas très fort pour les anecdotes, je me rappelle qu’un des frères de mon grand-père, qui était policier de base à Marseille, avait refusé de faire sauter un p.v. au préfet parce qu’il ne l’avait pas cru quand celui-ci avait fait connaître sa « qualité ». C’est en tout cas une plaisanterie qu’on me racontait quand j’étais jeune. Quant au troisième frère, qui avait une épicerie et une fourgonnette qui lui permettait d’aller dans les « quartiers », il ne se privait pas de lui demander de faire sauter les p.v. qu’il recevait en grand nombre.

Je me souviens d’une visite dans les quartiers nord, chez l’ami d’un ami, dont la femme restait à la maison parce qu’ils étaient musulmans. Elle avait préparé une chorba et nous nous étions régalés. Mais avec lui, nous avions eu une discussion sur la tête de Maure, symbole selon lui de la cruauté des Corses ; je ne voyais rien à redire à ça.

Et aussi, toujours avec cet ami, d’un rendez-vous avec ses amis musiciens, cours Julien, à côté du lycée Thiers.

Je me souviens d’avoir visité l’Estaque, ce quartier au nord de Marseille, avec sa petite église, un quartier fréquenté par les peintres, non seulement Cézanne quand il sortait du Jas de Bouffan et qu’il n’allait pas peindre sur le motif dans la Sainte-Victoire, mais aussi Georges Braque, un des inventeurs du cubisme au début du 20e siècle.

Je me souviens du petit train qui conduit aux villages de la Côte Bleue, Carro et Carry-le-Rouet, où Fernandel avait une maison. Je me souviens d’un pique-nique avec mes parents, c’était en juin 2022, à Carro et je me disais : « Quand est-ce que je m’embarque ? ». On voyait dans le lointain les installations pétrochimiques de Lavéra, à côté de Martigues ; Martigues, c’était la ville de naissance de Charles Maurras, mais aussi celle de Félix Ziem auquel un musée est dédié. C’est aussi la ville dans laquelle a été tourné La cuisine au beurre (1963), avec Fernandel, Bourvil et Michel Galabru. C’est dans ce film qu’on entend le refrain :

Elle est belle elle est mignonne

C’est une bien jolie personne

De dedans la rue on peut la voir

Qu’elle est assise derrière son comptoir.

… mais aussi les exhortations au travail de l’épouse qui est venue du Tyrol pour retrouver son Fernand : « Arbeit, Fernand, Arbeit ! »

Je me souviens d’avoir visité des expositions de photos et de peinture à la Vieille-Charité, ainsi que la grande rétrospective consacrée notamment à Cézanne et Adolphe Monticelli, le Grand Atelier du Midi, organisée conjointement par le Palais-Longchamp à Marseille et le musée Granet, à Aix-en-Provence, en 2013, réunissant près de 200 chefs-d’œuvre de la peinture de 1880 à 1960. Le volet marseillais racontait la réinvention de la couleur, avec des toiles de Vincent Van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin ou Pierre Bonnard.

Concernant les écrivains de Marseille, le plus contemporain est Jean-Claude Izzo, auteur de polars et créateur de Fabio Montale, porté à l’écran par Alain Delon. Albert Cohen aussi a eu une enfance marseillaise. Mon préféré reste André Suarès à cause de cette phrase : « Il faut l’avouer, la vie de l’esprit est étrangère à cette forte ville. »

Né à Marseille d’un père génois et d’une mère parisienne, André Suarès y a passé son enfance et son adolescence, y a vécu une période difficile après son échec à l’agrégation – lui, normalien, lauréat du concours général ! Enfant, c’est à Marseille qu’il a perdu sa mère, jeune homme, il y perd son père. Ce n’est pourtant pas cette ville qu’il a choisie pour y reposer, mais Les Baux où, outre l’amitié de Louis Jou, il a trouvé le charme provençal que Marseille lui semblait avoir perdu. Marsiho, un court volume paru en 1931, exprime les sentiments passionnés et excessifs qu’il porte à sa ville. Il n’a cherché ni à faire la géographie de Marseille, ni son histoire, ni la description de ses monuments, ni un essai sur le caractère ou la culture de ses habitants, ni l’éloge de ses grands hommes ; il ne s’est pas non plus proposé de raconter les souvenirs de sa jeunesse marseillaise. Pourtant, Marsiho est tout cela, et bien plus. Dans un désordre apparent l’auteur entraîne son lecteur tantôt dans un quartier de la ville (cours Belsunce, Grand’rue, Roucas blanc), tantôt auprès des plus célèbres de ses fils (Puget, Daumier), tantôt devant un monument (Saint Victor, le château Borély, la Bourse) : ni description, ni récit, encore moins guide. Suarès, alors âgé de plus de soixante ans, semble avoir voulu livrer au lecteur, et surtout à la postérité, la nature profonde de Marseille, telle qu’il l’avait perçue dans sa jeunesse. Essentiellement subjectif est donc l’ouvrage ; il peint, bien sûr, des réalités du Marseille d’entre les deux guerres, mais surtout – c’est là qu’il est irremplaçable – il révèle la résonnance intime de ces réalités dans l’âme de l’écrivain, on pourrait dire du poète.

Dans une lettre à son ami Paul Azan il proclame un noble projet, celui de rendre à Marseille « son caractère antique et sa nature provençale ». Tout en se plaignant amèrement d’être méconnu dans sa ville, il déclare « de toutes les villes illustres, Marseille [est] la plus calomniée ». On entrevoit donc son propos : malgré les cinglants reproches dont il va accabler la ville et ses habitants, il veut en entreprendre la réhabilitation. Mais là où un autre aurait entamé un raisonnement bien étayé, voire un panégyrique, Suarès, lui, exprime une passion. De la passion, son écrit à la démesure, les partis pris, tour à tour l’exaltation et le mépris. Sa ville, il la voudrait parfaite, dans sa vraie nature grecque et provençale, et il la trouve déformée par des monuments hideux ; il y voudrait des artistes, des projets, il y voit des commerçants qui ne savent pas apprécier ceux que pourtant elle a produits ; cependant, il admire sa puissance de vie et avoue y avoir senti « combien l’art est peu de chose au prix de la vie… Pour haïr Marseille, il ne faut pas aimer la vie ». Cet amour à la fois lucide et impitoyable se traduit par une sainte fureur ; il y a du poète, mais aussi du prophète dans ces pages.

Ce paroxysme, cette indignation s’expriment violemment et superbement sur la ville et ceux qui la peuplent. Le cadre naturel, l’exquise nature provençale, a été gâché par l’homme et pourtant le transcende. C’est la Grèce qu’il cherche, qu’il aime, lorsque du vallon de l’Oriol il contemple la mer. La rade de Marseille, c’est la Grèce de Suarès. À ce cadre exceptionnel s’oppose la médiocrité des monuments. Il n’a pas de mots assez méprisants pour les bâtiments du Second Empire ; et l’on n’avait pas encore découvert les ruines du port antique : « Pas un chef-d’œuvre, pas un temple, pas un palais, pas même une ruine… À deux ou trois bâtiments près, tout est hideux à Marseille… Les monuments de Marseille ont réussi cette gageure de rendre Marseille triste ». L’escalier monumental de la gare, alors tout récent l’irrite, il le traite d’escalier de carton-pâte ». Quant au canal de la douane récemment comblé, « on va y dresser quelques maisons affreuses, plâtres de luxe et bâtisses de rapport ». Le Palais de Justice, la Bourse « ont la vulgarité lépreuse des prisons ». Parmi les églises, seules trouvent grâce à ses yeux Saint-Victor et la vieille Major. Il goûte le château Borély, mais trouve qu’il serait mieux à sa place à Aix ! Pourtant, il trouve des accents lyriques pour évoquer Saint-Victor, qui « intacte, serait la plus ancienne basilique de la France… Église nue, église brûlante, église où sur les lèvres des cierges la prière vit » : pour lui, qui n’a pas été élevé dans le christianisme mais est familier de l’Écriture, c’est un lieu privilégié de méditation.

Suarès, cet intellectuel, déclare « le plus souvent Marseille est en horreur aux gens de pensée », ne pardonnant pas à sa ville de l’avoir méconnu : « leurs journaux ont refusé quelques poèmes de moi, quelque essai que ce fût, quand j’avais vingt ans… Ils ignorent même mon nom ». Lui-même apprécie quelques célèbres fils de Marseille : Daumier, Puget et cite Guigou, Aiguier, Cordouan, Granet, Cézanne, Monticelli, mais déclare que « le grand art d’écrire, qui exige d’abord la grande pensée n’a pas encore été le fait de Marseille ». Cet écrivain que Marseille attend, il sent que c’est lui… On perçoit la frustration du créateur fier de son génie qui va épancher sa rancœur en phrases vengeresses sur ses concitoyens. Il ne leur pardonne pas non plus leur sens des affaires et compare la Bourse à une nasse. Impardonnable surtout leur vulgarité, objet d’un chapitre entier.

S’il cloue au pilori les bourgeois avides et vulgaires, les souteneurs et les filles, en revanche il aime le peuple marseillais, apprécie sa truculence qu’il assimile à la simplicité, et affirme « si ce n’est celui de Paris, aucun peuple n’est plus humain ». Pourquoi donc cette ville si aimée est-elle aussi détestable ? C’est la faute des édiles d’origine étrangère « Ils étaient corses, piémontais, napolitains, que leur importait une beauté grecque et provençale ? » Cette appréciation est non seulement parfaitement injuste, mais encore surprenante sous la plume de descendants de juifs italiens. Mais on sait à quel point Suarès s’est acharné à brouiller la piste de ses origines, se prétendant une ascendance bretonne plus que douteuse. Combien cet écorché vif a-t-il dû souffrir des railleries de ses camarades normaliens qui ont moqué l’accent et le type de cet insupportable orgueilleux !

Par sa vaste culture classique, par la conscience qu’il a de son génie, il se voit plus capable que d’autres d’aimer la vraie Marseille, cette Marseille grecque et provençale. C’est ainsi qu’il la voudrait et qu’il se persuade qu’elle est dans sa profondeur. Vision sans doute déjà bien utopique en 1930 !

Mais c’est autant et plus André Suarès et sa flamme intérieure que le Marseille des années folles qui est évoqué : l’un aurait voulu modeler l’autre. La sainte fureur cri d’un amant déçu, moteur de ce livre ardent s’apaise au chapitre final où Marseille, porte ouverte sur le monde, est à la fois la tendre mère que ses fils n’ont nul besoin de quitter et le point de départ de celui qui, assoiffé d’ailleurs, laisse famille et patrie en gardant de la cité tant de fois fustigée une image idéalisée par la lumière.

Daumier, en sa juste place

Nul n’est plus de son pays que Daumier ; et nul n’y a été moins prophète […].

Ce grand Daumier, si aigu et si large, si vert, si brave homme, est Marseille incarnée. Une des maîtresses poissonnières que j’ai connues, enfant, à la halle, avec son franc parler, sa vie endiablée, ses vastes éclats dans le rire, la colère et l’invective, sa furieuse bonté maternelle, son pinceau et son pot de sang à vermillonner les ouïes des poissons murs pour les sottes « damottes » qui font la moue aux bars, […] cette poissonnière d’une veine si riche me figurerait assez bien Daumier lui-même. Il est infaillible à percer les faux-semblants de l’amour-propre et les mensonges de l’intérêt. On ne lui en conte pas. Il a le rire invincible, la violence qui bafoue la vanité, le trait qui déchire en déshabillant et qui fait sauter les oripeaux ; il se lime les ongles sur tous les ridicules ; et comme les femmes de la halle, il est prêt à soigner les blessures qu’il a faites. Son amertume salubre est sans haine. Son mépris même ne va pas sans une espèce de bonté.

Je dirai de lui qu’il dessine comme vit Marseille, comme rit l’homme du port, comme il boit, baise, frappe et insulte. Daumier a la poussée et la tradition renouvelée de la mer et du port. Il s’en prend à toutes les puissances. Personne plus que lui n’a le sens de la liberté. Sans y tâcher, il est très politique. Quand il regarde le monde qui l’entoure, il a l’instinct terrible de la faim, de la soif, de la mort. Les misérables, il les a mis sous sa protection : Victor Hugo n’eût pas pensé aux siens sans lui. Il s’exerce à terrasser la vile tyrannie des puissants. Il n’est pas démocrate : il est le génie de la révolte. Son anarchie est un cri du cœur vers la justice, une volonté de l’intelligence qui découvre et qui exige le bonheur. […]

Une rencontre devait être éclatante ; celle de Bourdelle avec Daumier. De tout temps, Bourdelle a eu pour Daumier une admiration familière. Bourdelle allait d’instinct à la force, et il la lui fallait, d’abord, dans le dessin. Il a offert le portrait de Daumier à Marseille, et tout le monument qui accompagne la figure. […) Et grâce à Bourdelle qui l’a chargé sur ses vastes épaules, [les édiles marseillais] ont admis Daumier à l’honneur de rentrer dans sa ville natale : ils ne l’eussent jamais rappelé d’exil, peut-être, si Bourdelle n’avait été là. Bourdelle donne à Daumier le caractère et la taille du géant. On verra Daumier en sa juste place, arrêté sur le quai majeur de Marseille, au bas de la Canebière, au point le plus vif de la ville et le plus riche en tous sens, le carrefour où la terre et la mer se croisent, le Vieux-Port et les voies qui mènent aux ports neufs, la vieille Marsiho et les nouvelles. […]

Bourdelle a voulu qu’Honoré Daumier fût de plain pied avec son peuple. Il est mêlé à la foule, plongé dans ses flots, et flot lui-même, mais comme une vague maîtresse qui s’élève au-dessus de toutes les autres ses pareilles, et qui les domine souverainement. La tête du colosse, trois ou quatre fois plus grande que nature, est admirable par l’accord de la bonhomie et de la puissance, de la finesse et de l’énergie, de l’ironie et de la bonté. Celui-là règne sur Marseille, en Marseillais.

André Suarès

Marsiho