Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2022.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2022.

Ce jour-là, en revenant du réveillon du Nouvel An qu’il avait passé chez une amie qui l’avait invité, Margitès, tout en se disant que le réveillon, préparé par son mari, avait été excellent, tenta de faire le point.

Le menu du réveillon était le suivant :

- huîtres en entrée accompagnées d’une bouteille de Chassagne-Montrachet ;

- en plat, une langouste à l’Armoricaine ;

- en dessert, des crêpes Suzette flambées au Grand-Marnier.

Le mari de son amie s’était vraiment surpassé.

Avant le repas, ils avaient repris le devoir de géopolitique de leur fille. Ses remarques étant restées lettre morte, son amie lui parlant du livre sur le roman soviétique de Dominique Fernandez qui allait bientôt sortir, Margitès se rappela qu’il était allé à Moscou en 2015 et en 2016, précisément après avoir lu quelques phrases de Dominique Fernandez, extraite de Transsibérien (1), dans laquelle il affirmait « Nous nous sommes trompés de modèle. J’ai envie de leur avouer. Certes, la révolution russe a été dévoyée. Mais à l’origine, c’était très beau. C’était renverser l’injustice, la misère. Mais le modèle capitaliste que l’on propose… » et Margitès compléta pour lui-même : « … n’avait pas la même ambition. C’est la raison pour laquelle il réussit si bien. »

La veille, il avait cherché une entrée du centre commercial pour acheter des lentilles au cotechino, plat traditionnel des Italiens au Nouvel An. Et un vigile noir lui avait dit sur un ton rogue : « c’est fermé ».

— Bon, restons calme, s’était dit Margitès. Ce n’est qu’un effet de la correction politique qui sévit dans ce pays, rien de plus.

Son amie avait beaucoup ri à propos d’un oncle de province qui, au restaurant dans lequel ils s’étaient rendus, n’avait pas hésité pas à dire à voix haute : « Je n’aime pas la France de Macron », « Ni ces gens-là », en désignant une serveuse noire. En homme du monde, Margitès s’était contenté de froncer un sourcil.

Après le repas, ils avaient regardé un documentaire sur Pelé à l’occasion de sa mort : c’était un joueur qui était longtemps resté fidèle à l’esprit du jeu, même si c’était aussi un mythomane, comme tous les champions qui ont réussi, se comparant à Michel-Ange parce qu’il avait reçu un « don de dieu ». D’ailleurs, à la fin de sa carrière, il avait encaissé les produits de ses contrats publicitaires en s’exilant à New York : loin d’être un saint homme, il avait privilégié d’autres considérations que l’esprit du jeu.

Et puis un documentaire sur la demi-finale de 1982 : Hidalgo expliquait qu’avant le match, il avait des hommes, et après, des enfants qui pleuraient à chaudes larmes. Hidalgo était un humaniste à sa manière – Margitès se souvenait qu’il avait suivi un stage de foot au domaine de Tournon, à Aix, quand il était adolescent et qu’Hidalgo leur avait fait un discours sur les valeurs du jeu. Hidalgo, ce n’était pas un réaliste à la manière des générations de « winners » qui se sont succédé à partir de 1998 pour faire gagner la France, même s’il a gagné l’euro 1984. Les autres n’avaient pas d’états d’âmes, ce n’étaient pas des poètes, mais plutôt des gladiateurs programmés pour gagner.

Le lendemain, ils avaient distraitement écouté le concert du Nouvel An à Vienne, un sommet du kitsch réactionnaire. Par contraste, le concert du Nouvel An à la Fenice de Venise, c’était plutôt le rendez-vous des amateurs éclairés, de musique « progressiste » si l’on veut, et si l’on songe notamment au Va pensiero de Verdi, mais aussi de belle et grande musique, avec le « Libiam » de la Traviata, ainsi que Mozart et ses airs dépourvus d’idéologie. Margitès se souvenait que Kundera avait écrit sur la bêtise de la musique (2), mais quant à lui, il ne percevait aucune bêtise dans la musique de Mozart : au contraire, il lui savait gré d’avoir su magnifier la langue italienne, par exemple dans Cosí fan tutte.

Afin de ne pas s’embourber dans les méandres de la géopolitique, et pour être un peu plus léger, ils avaient regardé un extrait de Twist again à Moscou, le film de Jean-Marie Poiré de 1986, et Margitès se rappela combien il avait aimé ceux qui savaient jouer avec les codes d’un régime totalitaire pour en donner une vision divertissante, loufoque et pleine de drôlerie !

Enfin, ils avaient écouté des airs de musique. Margitès était toujours aussi bouleversé par Salvador, la musique de Georges Delerue pour le film d’Oliver Stone, bien qu’il sût qu’il y eût en elle la bêtise de l’illusion lyrique, du romantisme de la défaite : le journaliste, un loser qui va au Salvador pour essayer de prendre en photos la révolution, tout en espérant mener la belle vie et revoir la femme qu’il aime ; mais il va se trouver confronté au jeu pervers des Américains au Salvador à l’époque de Reagan finançant les contras qui finiront par avoir raison de Mgr Romero, le défenseur des pauvres et des paysans, assassiné le 24 mars 1980, alors qu’il célébrait la messe à l’hôpital de la Divine Providence, en plein cœur de la capitale du pays ; le journaliste, lui, réussit à sauver sa peau, mais il ne réussit pas à sauver la femme qu’il aime des griffes de la police salvadorienne.

Le nom d’Oliver Stone rappelait à Margitès une citation extraite d’un autre de ses films des années 1980, Wall Street (1987) : « Si tu veux un ami, achète-toi un chien », une version actualisée de la citation de Schopenhauer, « Le chien est à juste titre le symbole de la fidélité. »

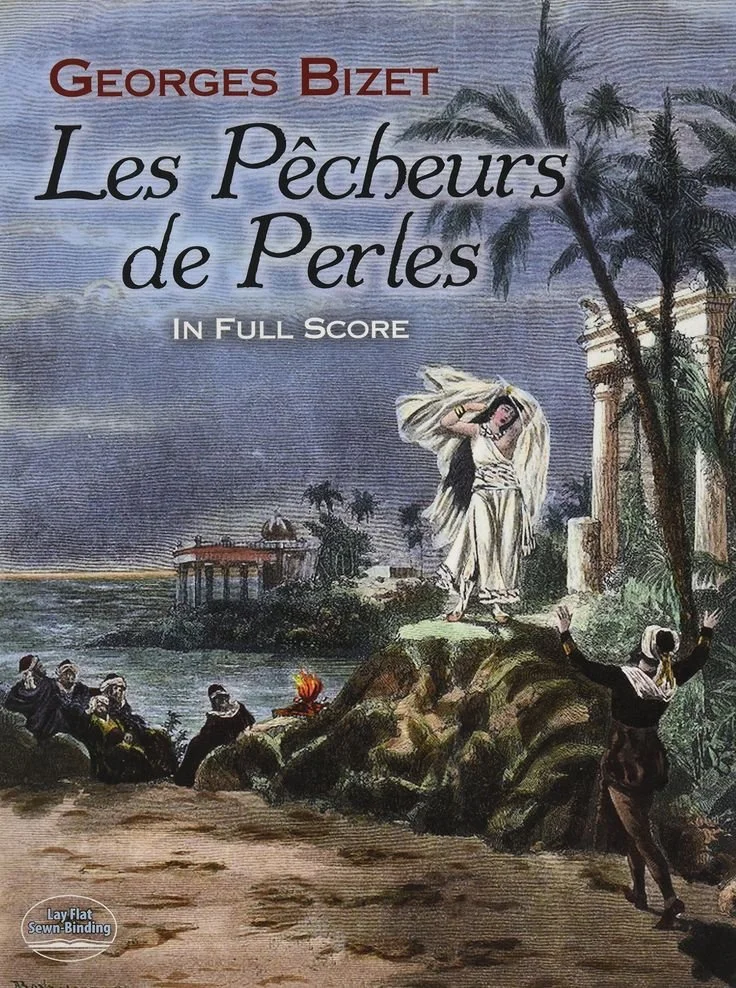

Et l’air des Pêcheurs de perle de Georges Bizet, La romance de Nadir, un air déchirant, une chanson d’amour qui avait été reprise par Tino Rossi aussi bien que par David Gilmour, l’ex-guitariste des Pink Floyd. Voilà ce qu’était entre autres Margitès : un vieux garçon sentimental. Ce qui lui manquait pour l’aider à affronter son hyperémotivité, c’était un animal de compagnie, plutôt un chat qu’un chien. Mais à la place d’un chat, il avait les échecs, c’est moins vivant et plus cérébral. Il aimait les chansons sentimentales qui déchirent l’âme, la musique qui s’adresse à l’âme, et voilà pourquoi il n’appréciait que modérément le rap et le rock, avec leurs scansions binaires, malgré quelques exceptions, comme le Paint it black des Stones.

Aux premières lueurs de l’aube du jour d’après, il prit congé de ses hôtes, en les remerciant pour cette agréable soirée. Il rentra chez lui à pied, pensivement, tandis que le soleil dardait ses premiers rayons sur la nouvelle année. Il songeait qu’il avait eu bien de la chance, non seulement d’avoir pu voyager, en Russie et en Italie, la terre des ancêtres et la patrie d’élection, mais aussi de lire des livres. Quant aux théories littéraires, il n’avait pu que suivre le conseil d’Enrique Vila-Matas, de les abandonner toutes. Son style s’en ressentait, c’est sûr. Cela lui vaudrait des remarques, mais que pouvait-il y faire ? Il ferait face, avec la simplicité qui lui était coutumière. Reverrait-il l’Italie ? La Russie ? C’était beaucoup moins certain. Restaient les artistes et les écrivains qui lui avaient fait aimer ces pays. Dont il faudrait reparler, si l’opportunité lui en était donnée.

1 Dominique Fernandez, Transsibérien, Grasset, 2012.

2 D’un humanisme anti-lyrique : « la bêtise de la musique » selon Milan Kundera.

D’un humanisme anti-lyrique : « la bêtise de la musique » selon Milan Kundera (openedition.org)

Sur la bêtise qui n’est pas seulement dans la musique, on pourra lire :

Robert Musil, De la bêtise, Allia, 2000.

Ou se référer à cette citation :

« Si la bêtise ne ressemblait pas à s'y méprendre au progrès, au talent, à l'espoir ou au perfectionnement, personne ne voudrait être bête. » Robert Musil, L'Homme sans qualités (1931).

Octobre 2024.

![Mozart Cosi Fan Tutte KV 588; Divertimenti KV 439b (III, IV) (SACD) - SACD [MDG9032144].jpeg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/65075084cd665f216a579538/1730646786437-O8XAK4TBDNK0GU17FI0Q/Mozart+Cosi+Fan+Tutte+KV+588%3B+Divertimenti+KV+439b+%28III%2C+IV%29+%28SACD%29+-+SACD+%5BMDG9032144%5D.jpeg)