La Sprezzatura

La Sprezzatura

Mardi 20 Janvier 2026.

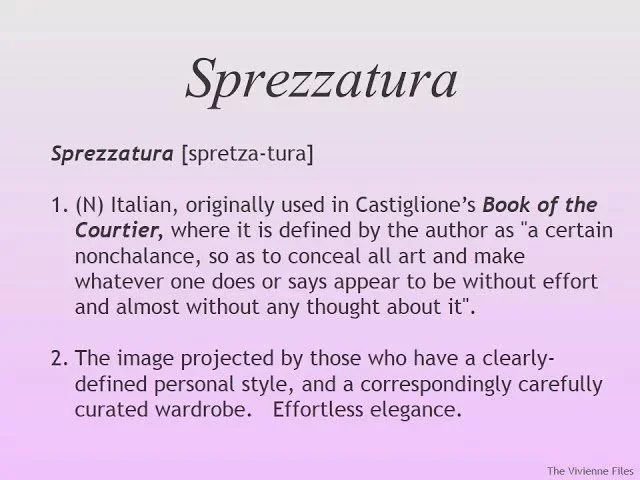

L’écrivain d’origine tchèque Milan Kundera avait son propre abécédaire des mots qui l’avaient accompagné toute sa vie. Vivien Zurletti aussi avait ses mots, des mots de préférence italiens. L’un d’entre eux était la « sprezzatura », un mot difficile à traduire en français, tout comme la « litost » de l’auteur du Livre du rire et de l’oubli publié en 1985. Un mot qui avait été inventé par l’écrivain et essayiste Baldassare Castiglione dans son ouvrage Le livre du courtisan, publié en 1528, presque contemporain du Prince de Machiavel, publié lui en 1525, peu de temps après que Michel-Ange eut achevé le plafond de la chapelle Sixtine et le Jugement dernier, en 1512. Ce concept désignait une forme de grâce non pas mystique, mais laïque, qui s’exprimait par la désinvolture des manières, une attitude face à la vie et au monde par laquelle celui qui l’adopte montre qu’il n’accorde pas d’importance à ce qu’il fait, quand bien même ses actions revêtiraient une importance capitale pour lui, pour ses contemporains, et les affaires qu’il traite.

Dans le monde qui nous entoure, marqué par la frénésie, le stress, la pression psychologique, les impératifs de productivité, d’efficience, d’excellence, de rentabilité, cela pourrait être illustré par l’homme qui conduit une voiture de sport, mettons une Alfa Romeo 8 C Competizione, ou de luxe, comme la Maserati Zagato A6G/54 (de préférence à la Lamborghini Zagato), à toute allure, sans pour autant mettre en danger la sécurité des piétons et autres usagers de la route. C’est l’homme qui conduit un coude posé sur la portière, sanglé dans son costume de marque ou dans une tenue casual chic, sans risquer la vie d’autrui. C’est l’homme qui accorde une priorité absolue à la vie des femmes et des enfants, qu’il considère comme plus importante que la sienne, sans pour autant se départir de son grand rire kundérien, de son grand oui nietzschéen à tous les aspects de la vie, du plus trivial au plus crucial, du plus grotesque au plus sublime. Ce grand rire dont il ne se sépare pas souvent face aux turpitudes, aux mesquineries, aux petites contrariétés de l’existence, mais pas non plus face aux impostures et aux farces des œuvres d’art contemporaines, et aux grandes consolations de la contemplation purement platonique des œuvres d’art du passé.

Tendu, nerveux et facilement irritable, Antonio Di Meo, un cousin de Margites et d’Amedeo Clerici ne possédait pas la sprezzatura, qualité éminente à ses yeux, hautement désirable parce qu’elle le fascinait comme un éternel supplice de Tantale. S’il accordait plus d’importance à la vie des femmes et des enfants qu’à celle des hommes besogneux, consciencieux, âpres au gain, faussement amicaux, il lui fallait faire preuve d’attention, une attention soutenue, pour mettre en œuvre ce principe. S’il essayait de se conduire avec nonchalance, il pouvait provoquer des catastrophes, qui pour être le plus souvent anodines et insignifiantes, n’en étaient pas moins irritantes. Il lui fallait produire des efforts pour éviter les nuisances et les conséquences dommageables que pouvait engendrer sa distraction, quand l’homme doté de la sprezzatura semblait pouvoir tout faire, et en particulier se livrer aux activités qui procurent de l’adrénaline, avec une grâce si mystérieuse qu’elle apparaissait comme un don de naissance, un don naturel qui ne s’acquiert pas mais se cultive.

Pourtant, Antonio Di Meo ne devait pas trop se flageller ou se dénigrer, car quand il regardait autour de lui, ils étaient bien peu nombreux ceux qui trouvaient grâce à ses yeux, la foule et la multitude étant surtout composées de gens qui n’avaient pas la sprezzatura, même s’ils possédaient des biens matériels en grand nombre, fort coûteux, des objets qui relevaient du kitsch et du toc, ou des objets d’art précieux car ils étaient des parvenus et des arrivistes qui n’avaient aucun goût, capables de préférer les créations de Damien Hirst ou de Jeff Koons, comme le bouquet de tulipes placé dans les jardins des Champs-Élysées, après avoir été acheté fort cher par les autorités françaises pour complaire à l’opinion publique, encore sous le choc émotionnel des attentats de 2015, cette œuvre étant censée rendre hommage aux victimes de ces attentats, aux tableaux de Van Gogh. Même s’il n’avait pas la sprezzatura, Antonio Di Meo avait son opinion sur ces œuvres d’art : celle de Jeff Koons, comme l’ensemble de ses créations, lui paraissait insignifiante, lisse, consensuelle, molle et sans intérêt ; elle n’avait pour elle que de susciter la polémique, parce qu’elle avait été achetée fort cher sur les deniers publics, quand les tableaux de Van Gogh ne lui avait pas rapporté un centime, ne prenant de la valeur qu’après sa mort. Et pourtant, ils étaient beaux, ces champs de tulipes qu’il avait peints dans sa jeunesse comme une définition de l’identité culturelle de son pays natal, la Hollande, ces champs de tulipes à perte de vue avec un moulin en arrière-plan étant un paysage caractéristique de ce pays. Et si son bouquet de tulipes était moins tourmenté, moins dérangeant que les compositions inspirées par Arles et la Provence, comme La Nuit étoilée (un tableau réalisé fin septembre 1888 – comme le temps presse ! Van Gogh va se donner la mort dans moins de deux ans, en 1890 – hâtons-nous lentement, mais jouissons intensément de l’instant présent), comme ses tableaux d’oliviers noueux et improbables, il a le mérite de tenir debout sans que cela ne choque l’observateur, parce que Van Gogh s’est donné du mal pour assurer l’équilibre de la perspective et de la géométrie, là où les pommes de Cézanne, bien souvent, semblent ne pas tomber de la table où elles sont posées que par l’effet d’un miracle aléatoire et douteux, comme si Cézanne les avait peintes avec je-m‘en-foutisme plus qu’avec nonchalance et désinvolture ; mais comme Cézanne était un grand artiste, Antonio Di Meo se disait que dans ses représentations de pommes ses recherches picturales avaient été orientées dans une autre direction, que lui ne comprenait pas, et auxquelles il préférait les tableaux montrant la Sainte-Victoire, comme La Montagne Sainte Victoire au grand pin, peinte en 1887 et qui se trouve au Courtauld Institute of Art de Londres.

Quant au crâne de Damien Hirst, For the Love of God, aussi connu sous le nom de Skull Star Diamond (2007), quelle rigolade ! Antonio Di Meo était explosé de rire quant il apprenait qu’elle avait était mise à prix 50 millions de livres à cause de ses diamants ; et quand il songeait à tous les « memento mori » peints par les artistes de la Renaissance, comme le Coat-of-Arms avec un crâne d’Albrecht Dürer, gravé en 1503 et aujourd’hui conservé au Art Institute de Chicago, ou ce tableau précisément intitulé Memento Mori de Giovanni Antonio Boltraffio, peint vers 1500, tellement plus effrayant, il ne pouvait arriver qu’à une conclusion : il n’y a aucun progrès dans l’histoire de l’art, il n’y a pas d’histoire de l’art, et les œuvres du passé étaient plus précieuses à ses yeux que nombre d’œuvres d’art contemporain, qui ne lui arrachaient le plus souvent qu’un « boh » d’indifférence, de commisération, d’irritation dédaigneuse, comme s’il lui semblait être un cocu de l’art moderne, alors qu’il n’était qu’un amoureux des livres, des tableaux, de la musique… et des films du passé : son « boh » ressemblait fort au « boh » que Nino Manfredi prononce à la fin de C’eravamo tanto amati (film de Vittorio De Sica de 1974), quand en compagnie de Stefano Satta Flores et de Stefania Sandrelli, il découvre que Vittorio Gassman est un parvenu qui a réussi, et qui vit dans une luxueuse villa de la campagne romaine ou il s’ennuie à périr, accompagné de son beau-père, l’entrepreneur véreux et unique survivant de sa famille de parasites qui vivaient à ses crochets. « Boh », qui résume l’attitude Stefano Satta Flores, qui après s’être fait flouer dans un jeu télévisé animé par Mike Bongiorno, le Jean-Pierre Fauxcul italien, passant à deux doigts de gagner le gros lot, qui l’aurait remis en grâce aux yeux de sa famille, et surtout aux yeux des notables de Nocera Inferiore, les redoutables gens de bien, conservateurs, obtus, ne jurant que par la réussite sociale, mais petite, mesquine et provinciale, lors d’une apparition publique de Vittorio De Sica (qui joue donc dans son propre film), n’ose l’approcher, se contentant de dire à son complice et ami Nino Manfredi : « Peut-être que lui aussi, comme nous, rêvait de changer le monde, et c’est le monde qui nous a changé ; peut-être que lui aussi croyait qu’il suffisait de rester ferme sur les principes, et la société changerait, peut-être que lui aussi, ses idéaux se sont fracassés sur l’autel des réalités économiques et socio-politiques ; alors, à quoi bon remuer le couteau dans la plaie ? Pourquoi aller le voir ? pour lui dire que ses films étaient admirables, respiraient l’intelligence, l’élégance qui ressemble si fort à sa manière de porter beau ses costumes ? il nous reste ses films, et cette chanson que nous chantions quand nous étions dans le maquis des franc-tireurs, des partisans, le cœur plein d’espoir, pour nous donner du courage face à l’occupant nazi, E io ero Sandokan :

Marciavamo con l'anima in spalla

Nelle tenebre lassù

Ma la lotta per la nostra libertà

Il cammino ci illuminerà

Non sapevo qual era il tuo nome,

Neanche il mio potevo dir

Il tuo nome di battaglia era Philippe

Ed io ero Sandokan

Eravam tutti pronti a morire,

Ma della morte noi mai parlavam

Parlavamo del futuro,

Se il destino ci allontana

Il ricordo di quei giorni

Sempre uniti ci terrà

Mi ricordo che poi venne l'alba

E poi qualche cosa di colpo cambiò

Il domani era venuto

E la notte era passata

C'era il sole su nel cielo

Assolto nella libertà...

Mais revenons à nos moutons.

Si Antonio Di Meo n’avait pas la sprezzatura, s’il considérait que les membres de sa famille, ses « amis », les « amis » de ses parents, à l’instar de l’écrasante majorité de ses contemporains, ne l’avaient pas plus que lui, qui donc était doté de la sprezzatura ?

Commençons par ceux qui ne l’avaient pas.

Les fonctionnaires, payés à glandouiller dans leur administration, au service du pouvoir politique, « travaillant » doucement le matin, et pas trop vite l’après-midi, les yeux rivés sur l’horloge qui leur permet de quitter leur bureau à l’heure réglementaire pour aller encombrer les rues de Paris et des grandes villes de province, ainsi que les transports en commun, à l’heure de pointe, ne l’avaient pas.

À cet égard, il se souvenait d’un ami de son père, Jean des Figues, qui admirait sans réserve sa fille qui était gendarme mobile parce qu’elle savait se tenir droit et même debout sur sa moto : Jean des Figues n’avait pas la sprezzatura, pas plus que sa fille, car même si elle avait su conduire sa moto en faisant le poirier sur sa selle, exploit ô combien vain et inutile, Antonio Di Meo n’oubliait pas qu’elle travaillait pour le pouvoir politique, c’est-à-dire qu’elle ressemblait fort à ce garde qui est le dernier homme à qui peut parler Antigone avant d’être sacrifiée sur l’autel de la Realpolitik, dans la pièce de Jean Anouilh. Antigone lui parle de ses angoisses, de sa peur de mourir, de la peur affreuse de la mort, qui ne l’a pas empêchée d’agir en défiant le pouvoir autoritaire et patriarcal de Créon, qui veut la sauver, le vieux con, en la forçant à se renier, à la faire dévier de ses principes, elle qui est allée prendre une poignée de terre pour la déposer sur le corps de son frère rebelle, Polynice, considéré comme un traître par le détenteur du pouvoir, Créon, geste symbolique, même s’il peut apparaître comme dérisoire, qui permettra à son frère de ne pas errer pour l’éternité, dans un enfer comparable à l’enfer de la Divine Comédie de Dante, en ayant une sépulture digne, qui l’autorisera à reposer en paix, celle que lui accorderont les dieux, qu’Antigone craint et respecte, même si Polynice n’était pas un saint, aussi assoiffé de pouvoir et de jouissances terrestres que son frère Étéocle. Alors pourquoi Étéocle a-t-il eu droit à une sépulture et pas Polynice ? parce que Créon voulait faire un exemple pour que l’ordre socio-politique règne dans Thèbes. Et pour cela, il avait besoin d’un héros et d’un rebelle illégitime, et il les avait créés de toute pièce, de manière manichéenne, parce que la populace, pour obéir a besoin de manichéisme. Antigone ne s’est pas posé la question : il était de son devoir d’ensevelir Polynice, comme il était du devoir de Créon d’agir comme il l’a fait, avant de faire mourir Antigone. Antigone se posait d’autres questions, mais elle a surtout agi conformément à l’éthique de conviction, assoiffée de justice, tandis qu’elle considère que Créon a agi en obéissant à l’éthique de responsabilité. Antigone refuse le pauvre bonheur humain. Mais elle est aussi et surtout une femme seule. Elle ne peut empêcher le garde de parler de ses petits problèmes d’avancement : « […] En un sens, ça m’a nui pour l’avancement. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument c’est l’avancement […] »

Vivien Zurletti : Mais on s’en fout de ton avancement, mon brave !

Antigone : Je vais mourir tout à l’heure.

Le garde : D’un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent d’active. Le garde, c’est un soldat, mais c’est presque un fonctionnaire. »

Vivien Zurletti : Et non, mon brave, c’est le contraire : c’est un fonctionnaire, mais c’est presque un soldat. Illustrons-le par une anecdote.

Antonio Di Meo, le 11 novembre 2005, avait pris sa petite voiture, pour se rendre au Chemin des Dames, entre l’Aisne et l’Ailette, entre Laon et Reims. Il avait eu envie de voir le lieu d’une des plus affreuses tragédies de la Première Guerre mondiale. Il avait été un peu déçu. L’Histoire s’était écrite là, avec le sang des soldats, mais cela faisait longtemps et il aurait pu s’écrier, en disciple de Victor Hugo : « Chemin des Dames, plateau du Soissonnais, morne plaine ! », mais il s’était abstenu. Il se rappelait que Lionel Jospin était venu non loin de là, à Craonne, le 5 novembre 1998, et à l’instar d’Abraham Lincoln et de son adresse de Gettysburg du 19 novembre 1863, il avait prononcé son discours de réhabilitation des mutins de 1917. Qu’avaient fait les mutins ? Ils avaient défendu la patrie en danger, avec leur sang, avec leurs tripes, avec leur courage, pris entre l’ennemi et leurs généraux obtus, mais ils avaient cherché aussi à défendre leur dignité d’hommes ; ils avaient, poliment mais fermement, réclamé de ne plus être considérés comme des animaux ou de la chair à canon, ils avaient réclamé qu’on leur rende justice. Et le maréchal Pétain, à l’instar du consul Crassus en guerre contre Spartacus (l’ancien esclave qui voulait vivre libre et avait mené la révolte), éliminant un homme sur dix, pour que ses légionnaires craignent plus leurs généraux que l’ennemi et se montrent impitoyables dans les combats de peur d’être soupçonnés de lâcheté, Pétain donc, pour galvaniser ses troupes, pour remonter le moral de l’armée française, avait fait fusiller un homme sur dix. Pour l’exemple. Rappelons que Crassus est considéré comme l’homme le plus riche de l’histoire de Rome, après avoir amassé une fortune considérable grâce à la spéculation immobilière. Rappelons que Spartacus, ainsi que nombre des 120 000 esclaves, gladiateurs, hommes, femmes et enfants, qui le suivirent parce qu’ils voulaient vivre libres, furent tués au combat, et que les 6000 survivants, vaincus par les légions de Crassus, furent crucifiés le long de la via Appia qui va de Rome à Capoue. Pour l’exemple. Rappelons que le général Nivelle, qui ordonna les offensives meurtrières couronnées de défaites en raison de son incompétence, ne fut jamais sanctionné, mais simplement muté. Rappelons que Crassus fut nommé consul, sans avoir formellement suivi le « cursus honorum », très probablement pour avoir maté cette révolte des esclaves dans ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler la « troisième guerre servile ». Rappelons que Pétain, devenu chef de l’État français après le 10 juillet 1940, date à laquelle la Chambre élue en 1936, sur le conseil et les rapports des généraux attribua la défaite à une seule cause, « l’esprit de jouissance » ( ???) qui se serait emparé des ouvriers et des Français modestes, après que la coalition du Front Populaire eut remporté les élections législatives de 1936, et que Léon Blum fut devenu président du Conseil, ce qui conduisit à l’instauration du plus ambitieux programme de réformes sociales du XXe siècle, avec notamment la réduction du temps de travail à 40 heures, et la création de deux semaines de congés payés. Rappelons que s’il n’y a jamais une seule cause à une défaite militaire, les généraux portent une lourde responsabilité dans celle-ci, dont ils savent si bien se dédouaner en accusant les hommes placés sous leurs ordres. Rappelons que si Gamelin remporta quelques victoires dans celle de 14-18, et que si c’était un bon gros joufflu qui savait surtout se tenir au garde-à-vous pendant les hymnes et la montée des couleurs, cette vieille ganache de Weygand fut plusieurs fois ministre et membre de l’Académie française. Rappelons que les mutins fusillés furent considérés comme des traîtres à la patrie de 1917 à 1998, année où ils furent réhabilités par le discours de Lionel Jospin. Le discours de Lionel Jospin fut critiqué par le droite française, la droite la plus bête, la plus lamentable, la plus caricaturale du monde, un idéal-type de la connerie humaine, qui affirma en braillant et en gesticulant que ce discours faisait l’apologie du désordre, mettant en péril les fondements de la nation française. La droite française, toujours plus répressive, toujours plus acharnée à défendre les privilèges des nantis, à humilier les faibles, les exclus du mode de vie dominant, les exploités des guignols de la société du spectacle et des margoulins de la société de consommation.

Le 5 novembre 1998, Lionel Jospin fut grand. Lionel Jospin fut un homme juste, qui était doté d’une hauteur de vue incontestable. Lionel Jospin avait la sprezzatura.

Et Antonio Di Meo, le 11 novembre 2005, serra les dents pour ne pas pleurer. Mais Antonio Di Meo était un homme sensible, hypersensible, incapable de résister à la pression, incapable de faire face aux insultes et aux crachats. C’est une des raisons pour lesquelles Antonio Di Meo n’a pas eu une carrière de juste. On ne le savait que trop bien dans sa famille, qui se méfiait quand même un peu de lui.

Antonio Di Meo avait eu ses consolations. Il avait admiré sans réserve les comédies à l’italienne qui savaient si bien se moquer des travers de l’Italien moyen, hâbleur, trafiquoteur, qualunquiste, et magouilleur. Il avait admiré les comédies qui se moquaient des Italiens en guerre, comme La grande guerra, un film de Mario Monicelli sorti en 1959, avec Alberto Sordi et Vittorio Gassman dans des rôles de soldats poltrons, déserteurs dans l’âme, mais qui essaient de survivre dans la guerre qui, elle, n’est pas une farce. Ces grands acteurs avaient su montrer le côté attachant de ces personnages qui sont essentiellement des « hommes sans qualité », même s’ils en ont quelques-unes quand même. Et puis il y avait Silvana Mangano, Folco Lulli, Bernard Blier...

Les salariés du privé qui avaient organisé des apéros Covid, pendant l’épidémie qui débuta en 2019 et n’est toujours pas terminée, en raison, entre autres de l’expansion du virus SARS-CoV-2 dans le monde à partir du 14 juin 2023,… ah non, excusez-moi, je fais toujours des confusions regrettables : il s’agissait en fait d’apéros Facebook, destinés à susciter l’envie, la jalousie, le ressentiment des exclus du mode de vie dominant, ceux qui n’ont pas de métiers dans les nouvelles technologies, la pub, les media, ceux qui n’ont pas la prétention de faire l’opinion, ceux qui n’ont pas l’ambition d’influencer leurs contemporains avec des méthodes subliminales, des méthodes qui relèvent du « soft power » des grandes puissances, de la concurrence déloyale, de la recherche d’une position oligopolistique, sinon monopolistique, sur les marchés, ceux qui n’ont pas fait leurs études dans les écoles de commerce en France pour s’envoler ensuite vers les grandes métropoles où se joue l’avenir du monde, les centres de décision, la Silicon Valley, vu que décidément, pour les « happy few », il est plus valorisant d’aller travailler là-bas, en faisant preuve de « hype attitude », en s’habillant de manière cool et faussement décontractée, – il y a quand même la pression du résultat, pour ces « happy few » –, en connaissant en personne les stars d’Hollywood ou en étant invité à leurs soirées…

J’en ai rencontré un pas plus tard qu’il y a quelques jours, alors que je sortais de la bibliothèque publique d’information qui a déménagé du côté de Bercy-Village pour permettre aux dirigeants du centre Beaubourg de lancer une énième campagne de travaux de rénovation, alors que ce musée national d’art moderne a été inauguré en 1977, cela fera à peine 50 ans l’année prochaine – je ne voudrais pas polémiquer, mais simplement rappeler que le Panthéon de Rome est toujours aussi massif et imposant, alors qu’il a été construit en 27 avant J.-C., seulement reconstruit sous Hadrien, au début du IIe siècle et restauré sous Septime Sévère, au début du IIIe siècle de notre ère, grâce à une invention des Romains de l’Antiquité, un béton auto-régénérant, mélange de chaux et de cendres volcaniques, à base de pouzzolane qui réagit avec l’eau pour réparer lui-même sa structure, étudié par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le M.I.T, situé de l’autre côté de la Charles River par rapport à Boston, la ville des Brahmanes, de Steeve McQueen et de Faye Dunaway dans L’Affaire Thomas Crown, un film de Norman Jewison, qui fut l’un des premiers à utiliser systématiquement ce que l’on appelle le « split screen », l’écran fractionné, une technique qui consiste à diviser l’écran, de Tony Curtis dans L’Étrangleur de Boston de Richard Fleischer, film qui date lui aussi de 1968, mais aussi, plus près de nous, de Jack Nicholson dans un film de Martin Scorsese, The Departed (les Infiltrés), qui date de 2006, et dont la bande son est toujours aussi nerveuse trépidante – comme quoi, il y en a quand même quelques-uns qui bossent dans les universités américaines. J’étais un peu agacé et contrarié, parce que je venais de constater une fois de plus que les grandes bibliothèques publiques, parisiennes et nationales, la Bnf, la Bulac, la Contemporaine, financées par l’argent du contribuable, ne sont pas abonnées à la revue Novaïa Gazeta, un des rares titres de presse russe qui ose défier le pouvoir autoritaire et arbitraire de Vladimir Poutine, en enquêtant sur les malversations financières, la corruption, les mauvais traitements, la stigmatisation des homosexuels, la minorité qui dérange le plus le virilisme d’opérette et l’ordre moral de ce régime, ainsi que la manière dont il conduit la guerre en Ukraine après celle qui se déroula en Tchétchénie – est-il besoin de rappeler que sa journaliste la plus célèbre, Anna Politkovskaïa, a été assassinée le 7 octobre 2006, pour avoir décrit les opérations en Tchétchénie, pour s’être intéressée aux troubles psychiques causés aux militaires russes aussi bien qu’aux atrocités commises à l’encontre de la population tchétchène, c’est-à-dire qu’elle a fait preuve d’autant de compassion pour les victimes des deux camps de cette guerre, elle a fait preuve de toute la rigueur indispensable au journalisme d’investigation qui n’a d’autre prétention que de faire honnêtement son métier, en dénonçant les turpitudes d’un régime dirigé d’une main de fer par un fou dangereux et en informant les citoyens sur ce qui se passe dans leur pays – et il y en a encore qui croient que la situation des droits de l’homme s’est améliorée en Russie depuis l’assassinat d’Anna Politkovskaïa ? Mais non, ils ne croient rien, et s’ils ne sont pas indifférents, ils ont simplement les opinions de leurs intérêts ; or, jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas en défendant les droits de l’homme que l’on s’enrichit, que l’on devient une vedette des magazines financiers, que l’on fait parler de soi dans la rubrique gossip & ragots de la presse de caniveau… en même temps, je les comprends, les milliardaires et les « happy few » : il y a encore tant de fric à faire, de mer à boire, de piscines à construire dans les demeures aux dizaines de chambres, avec des garages emplis des modèles les plus divers de voitures, du concept car au luxe tapageur et vaguement inutile – mais si, vous les avez déjà vues dans les grandes villes, ces limousines blanches qui font une dizaine de mètres de long – et si vous avez envie de passer un bon moment au bord d’une piscine, entourés de sublimes créatures, avec un cocktail dans le genre du Moscow mule ou du Pink pornstar, mais surtout un bon livre, ou si vous êtes coincés dans les transports en commun, un jour où rien ne va, et que vous voulez vous évader un peu, en vous documentant sur la vie trépidante et si fascinante des riches, alors je ne puis que vous conseiller le Cosmopolis de Don Delillo, un roman publié en 2003 par les éditions Scribner, à New York, et traduit en français la même année, aux éditions Actes Sud, qui raconte l’histoire d’un golden boy qui traverse Manhattan, non par un jour de grève, bande de petits canaillous plébéiens, mais un jour de visite présidentielle et d’enterrement d’une star du rap. Je précise, à l’intention de ceux qui ont la comprenette un peu lente, que ça ne change absolument rien : de toute façon, Manhattan est TOUJOURS bloqué par un trafic invraisemblable et des bouchons qui postulent chaque jour un peu plus à entrer dans le Guiness des records. La question qui vous vient certainement à l’esprit est alors : mais est-ce que ça suffit pour avoir la sprezzatura ? Ma réponse, vous l’avez déjà devinée, bande de petits canaillous plébéiens : absolument pas. Tout simplement parce que, comme la fortune ne permet pas d’acheter la beauté ou la grâce, l’argent n’achète pas la sprezzatura.

J’étais donc légèrement contrarié, parce que je considère que c’est le rôle de ces grandes bibliothèques parisiennes et nationales de défendre la liberté de la presse, et de soutenir la pluralité des sources d’information, au service des étudiants et des chercheurs, en étant par exemple abonnées à une revue comme Novaïa Gazeta, qui est, à ma connaissance, l’un des rares titres de presse à jouer son rôle de contrepoids au pouvoir autocratique de Vladimir Poutine dans la Russie contemporaine. J’étais contrarié parce que, après avoir posé plusieurs fois la question, c’est-à-dire après avoir réalisé ma propre enquête, je ne savais toujours pas quelles étaient les raisons exactes pour lesquelles ces bibliothèques ne sont plus abonnées à cette revue : économiques ? techniques et pratiques, en lien avec les difficultés causées par la guerre en Ukraine ? ou politiques ? Cette dernière hypothèse peut faire sourire : il est « évident » que les bibliothèques parisiennes, comme les autorités françaises, sont du côté des opposants au pouvoir arbitraire de Vladimir Poutine ; mais je commence à me méfier des évidences…

Et pourtant, j’étais heureux car dans la nuit qui tombe si vite en cette saison, l’air était vif et piquant, il se respirait agréablement. Et même contrarié, j’avais pu lire et écrire dans une des bibliothèques parisiennes qui sont des lieux où il fait bon travailler. C’est à l’entrée de la station de métro de la ligne 14, Cour Saint-Émilion, que je l’ai rencontré. Il faisait la manche, de manière tout sauf agressive, mais il n’était pas non plus passif et résigné. Antonio Di Meo en avait rencontrés beaucoup dans Paris et en province, des gens qui faisaient la manche, et de toutes sortes ; quand il était jeune, il les trouvait plutôt sympathiques et puis en vieillissant, il s’était un peu replié, devenant méfiant quand ce n’était pas indifférent, pressé qu’il était par ses propres soucis, ses problèmes. Il avait des arguments, à défaut d’avoir de bonnes excuses : il n’acceptait pas que la charité privée remplace la solidarité nationale qui se traduit par l’impôt, et de ce point de vue-là, Micron le président des riches, mâchoire serrée face aux injustices sociales, toujours prêt à baisser son pantalon et postérieur ouvert à toutes les propositions du patronat, frétillant d’aise quand il pouvait se rendre dans le vestiaire de l’équipe de France, à la rencontre de ces sportifs racisés qui lui faisaient irrésistiblement penser au Lac de Lamartine :

" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !

Suspendez votre cours :

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !

" Assez de malheureux ici-bas vous implorent,

Coulez, coulez pour eux ;

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;

Oubliez les heureux

… n’avait fait qu’empirer la fracture sociale, si chère à l’un de ses prédécesseurs, l’agité du bocal qui rencontra Henri Krasucki en mai 68, qui n’avait aucune proposition à émettre pour mettre fin à la révolution en carton-pâte des fils à papa, et c’est Henri Krasucki, l’émigré polonais, qui ne parla pas sous la torture quand il avait été arrêté par les nazis au cours de la dernière guerre, et dont le père avait été gazé à Birkenau, qui fut obligé de rassurer son interlocuteur :

— Mais non, petit ambitieux, le Grand Soir n’est pas pour demain, et les chars russes ne sont pas près d’entrer dans Paris ; ils ont déjà fort à faire à Prague, pour mater les Tchèques du Printemps de Prague.

Je rappelle que Jan Palach devait s’immoler par le feu le 16 janvier 1969, sur la place Venceslas de Prague, pour protester contre l’invasion des Russes dans son petit pays, avant de vous poser la question : qui donc avait la sprezzatura, en l’occurrence ? question subsidiaire : qui fut élu à la présidence de la République quelques années plus tard ? Ah bon, ce n’est pas le même ?

Antonio Di Meo n’appréciait pas non plus les SDF qui avaient un chien. Il appréciait les chats et les licornes, et en particulier celle qui se trouve sur la tapisserie de la Dame à la licorne, Mon seul Désir, tissée au début du Cinquecento :

« Il y a ici des tapisseries, Abelone, des tapisseries. Je me figure que tu es là ; il y a six tapisseries ; viens, passons lentement devant elles. Mais d'abord fais un pas en arrière et regarde-les, toutes à la fois. Comme elles sont tranquilles, n'est-ce pas ? »

Rainer Maria Rilke.

Antonio Di Meo avait encore le souvenir vif de la corne du narval qui est exposé au Museum d’Histoire Naturelle de Paris ; celui-ci ne risque plus rien, mais cela lui rappelait la problématique qui n’accepte pas de solution simpliste, entre la nécessaire protection des animaux, évidemment plus urgente quand il s’agit d’espèces rares en voie de disparition, et la chasse au narval des Inuits, qui relève d’un mode de vie ancestral et assure la survie des familles, vivant sur la banquise, sans que l’on puisse affirmer qui est le plus menacé par le réchauffement climatique. Qui ne mange pas sera mangé, telle est la dure loi de la sélection naturelle. Au Muséum, on trouve des témoignages de chasse pour la survie ainsi que des souvenirs de chasse récréative, notamment la tigresse et l’éléphante du duc d’Orléans. Officier dans l’armée britannique, le jeune duc participe à une chasse au tigre organisée au Népal en 1888. Assis dans la nacelle placée sur le dos de son éléphante, il voit tout à coup une tigresse rendue agressive et sans merci par la défense de ses petits, s’élancer vers lui, s’agrippant avec ses griffes à la paroi de la nacelle qui s’effondre, faisant retomber la tigresse, ce qui permet à l’éléphante de s’enfuir et aux serviteurs de tuer l’animal. Quelques années plus tard, le duc d’Orléans, pas rancunier même s’il avait frôlé le pire, fit réaliser par un atelier anglais un empaillage de la tigresse, qui reste un monument de la taxidermie victorienne du XIXe siècle. En 1926, il légua sa collection, souhaitant qu’elle serve de support pédagogique. Le bougre avait bon fond, il savait qu’il y a un temps pour tout, le loisir et la science, qu’il contribua à faire avancer. Entretemps, Thorstein Veblen, un sociologue et économiste américain, avait fait publier son essai La Théorie de la classe de loisir en 1899, visant à démontrer que l’homme est un agent irrationnel, qui recherche plutôt un statut qu’une utilité maximale, en se fondant sur une analyse socio-économique de la consommation et du loisir ostentatoires depuis l’époque de la société tribale, et en théorisant ce qu’on appela plus tard l’effet Veblen, ou effet de snobisme, effet qui met en évidence que plus le prix d’un bien baisse, plus l’intérêt des acheteurs potentiels décroît, tout au moins dans le domaine des biens de luxe, car ce que recherchent ces acheteurs potentiels, c’est la distinction sociale qu’ils permettent.

Il est plus que probable que les exclus du mode de vie dominant soient assez éloignés de ces affres et de ces tourments qui agitent les happy few : les pauvres sont si égoïstes... Alors Antonio Di Meo ne pouvait s’empêcher de ressentir un mépris certain, même s’il prenait soin de le dissimuler, pour ceux qui étaient résignés ; il voyait bien encore une lueur de vie dans l’œil de certains marginaux, mais face à leur calme résignation, face à la tranquille acceptation de leur destin, il ne pouvait s’empêcher de bouillir intérieurement, car ces déclassés le mettaient face à quelques-unes de ses propres contradictions, et pas les moindres : lui aussi devait aller au devant de son destin, mais comment faire ? Quel chemin emprunter ? Lui aussi devait accepter beaucoup de choses inacceptables, mais comment, comment cela était-il possible ? Comment faisaient-ils pour écrire leurs livres, comment faisaient-ils pour réaliser leurs films, comment faisaient-ils pour peindre leurs tableaux, pour composer leurs chansons et leurs musiques ? Il ne comprenait pas grand’chose aux femmes, et si dans leur grande majorité, il ne comprenait pas non plus ses contemporains, c’étaient surtout les artistes, petits et grands, anonymes ou célèbres, qui le fascinaient, qui l’intriguaient, qui l’interrogeaient, car lui aussi aurait bien aimé être un artiste, de préférence célèbre, car l’anonymat lui devenait de plus en plus odieux, il avait été un anonyme toute sa vie, et cet anonymat lui pesait, il ne pouvait s’empêcher de l’associer à l’échec de toute une vie, n’ayant jamais connu le succès et ne voyant pas comment sortir de la spirale de l’échec. Parfois, pourtant, l’anonymat lui paraissait plus reposant, lui permettant de vivre ses contradictions plus sereinement, à l’abri des projecteurs et des questions indiscrètes ; cependant, il devait reconnaître que cette absence de contrôle social le conduisait à faire des bêtises plus souvent qu’à son tour.

Amedeo Clerici était plus sage, même s’il n’était le dépositaire d’aucune sagesse reconnue, car aucune école de philosophie ne le satisfaisait pleinement ; à cet égard, il aurait volontiers tué son ancien professeur de philosophie pour ressembler à son homonyme, car il se sentait irrémédiablement conformiste, avec un goût de sang dans la bouche, il savait bien pourtant que le meurtre n’était pas la solution, il se rappelait l’allégorie de la Caverne, la nécessité de s’en échapper, même si lui avait plutôt envie de s’échapper de son milieu familial, et d’échapper aux ombres qui s’agitent au fond de la Caverne, qu’il n’assimilait pas tout à fait aux membres de sa famille, ceux-ci n’ayant que des rapports distants avec la littérature, et en particulier avec les auteurs que lui chérissait et qui restaient inconnus de ses proches, ou plutôt mal connus, car lui aussi ne les connaissait que superficiellement, n’en maîtrisant aucun et s’adonnant au « name dropping » à l’instar de ces personnes qu’il croyait connaître et qu’il connaissait beaucoup moins qu’il ne le pensait. Le plus drôle, c’est qu’outre le fait de ne maîtriser aucun auteur, de n’en connaître aucun intimement même ceux qu’il croyait chérir – oui cela, déjà, c’était drôle – le plus drôle donc, c’est qu’il était dans une démarche proustienne de recherche du passé, de son propre passé mais aussi d’un passé qui lui était antérieur, avec tous ses acteurs qu’il n’avait pas connus, ces réalisateurs dont il connaissait les noms et les œuvres, bien plus que celles des peintres ou des compositeurs, car la musique, si elle ne lui était pas complètement étrangère, il devait bien reconnaître qu’elle lui était en quelque sorte « fermée » dans la mesure où il ne savait pas quelle signification lui donner, même s’il savait, pour avoir lu et parfois recopié des fragments de ses auteurs préférés, qu’il existait un débat, et même plusieurs, entre ceux qui pensaient que la musique n’a aucune signification intrinsèque, et ceux qui ne pouvaient admettre que la musique n’ait pas un sens, qu’il leur revenait d’élucider, car ils considéraient comme de leur devoir de proposer leur propre interprétation, quitte à susciter la polémique et à s’attirer des commentaires hostiles, méprisants, l’acte d’écrire se définissant par l’impérieuse nécessité du choix, comme il l’avait appris récemment dans des ateliers d’écriture qu’il avait fréquentés, en particulier cette école, « Les Maux d’Émée », qui lui avait laissé un souvenir douloureux, voire pénible, qui le renvoyait à son insignifiance intrinsèque… Une école faite pour lui, en somme. Mais écrire, c’est aussi provoquer la polémique, susciter des controverses, en un mot ne pas chercher nécessairement à se faire des amis, mais à parler des choses dérangeantes, déstabilisantes, allant nécessairement à l’encontre du sens commun, du « bon sens », comme s’il y avait un bon sens et un mauvais de manière manichéenne, pourfendre les clichés, les idées reçues, le prêt-à-penser, comme il l’avait déjà écrit dans un de ses classeurs, sur une de ces feuilles qu’il avait tant de mal à retrouver, quand il était jeune et qu’il se donnait un programme, quand il avait le feu sacré, à la manière de Bertolucci dans son film de 1964, Prima della Rivoluzione, ou à la manière de Joyce avec son Ulysse publié en 1922, prêt à tout bousculer, à tout faire chavirer, à remettre en cause les fondements de la société bourgeoise, et surtout de la pensée petite-bourgeoise, à la manière de Roland Barthes dans son recueil de Mythologies de 1957, car sa révolte, qui ne pouvait que s’inscrire dans l’héritage des analyses d’Albert Camus exposées dans son essai de 1951, un essai qui avait donc désormais 75 ans, trois quarts de siècle, L’homme révolté, affirmait « Je me révolte, donc nous sommes ». « La révolte est le seul moyen de dépasser l’absurde. Mais le véritable sujet de L’homme révolté est comment l’homme, au nom de la révolte, s’accommode du crime, comment la révolte a eu pour aboutissement les États policiers et concentrationnaires du XXe siècle, Comment l’orgueil humain a-t-il dévié ? » ajoutait le 4e de couverture.

Camus confirmait une chose : la solution n’est pas dans le meurtre, elle n’est pas dans le suicide, car il est préférable de vivre ses contradictions. Et pourtant, Amedeo Clerici, par snobisme peut-être, mais aussi avec une dose de sincérité, car lui aussi avait connu l’incandescence qui vous saisit quand vous avez l’impression d’approcher de vérités ultimes, d’apercevoir un bout du tunnel purement figuré, purement subjectif, plus sûrement métaphorique que réellement métaphysique, ne pouvait que souscrire à ce jugement de Cioran sur Camus : « Un philosophe pour classe de Terminale. » Jugement terrible, assassin, terriblement injuste envers l’auteur des Justes précisément, une pièce qui met en scène les anarchistes révolutionnaires russes de la fin du XIXe siècle et plus sûrement encore du début du XXe, car la pièce a été inspirée à Camus par un évènement historique qui a réellement eu lieu – « Inspiré d’une histoire vraie », comme on dit au cinéma – l’organisation d’un attentat, en 1905, contre le grand-duc Serge, oncle du tsar, par un groupe de terroristes appartenant au parti socialiste révolutionnaire. Je ne résiste pas au plaisir, pour soutenir mon brave petit Amedeo Clerici, comme je l’ai souvent fait par le passé, de recopier la présentation que Camus fait de son propre essai :

« […] tous les personnages ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. J’ai seulement tâché à rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai.

J’ai même gardé au héros des Justes, Kaliayev, le nom qu’il a réellement porté. Je ne l’ai pas fait par paresse d’imagination, mais par respect et admiration pour des hommes et des femmes qui, dans la plus impitoyable des tâches, n’ont pas pu guérir de leur cœur. On a fait des progrès depuis, il est vrai, et la haine qui pesait sur ces âmes exceptionnelles comme une intolérable souffrance est devenue un système confortable. Raison de plus pour évoquer ces grandes ombres, leur juste révolte, leur fraternité difficile, les efforts démesurés qu’elles firent pour se mettre en accord avec le meurtre – et pour dire ainsi où est notre fidélité. »

Lignes et phrases admirables, seulement gâchées aux yeux d’Amedeo Clerici, par le dernier mot : fidélité. Parce que lui-même n’avait pas été fidèle à pas grand-chose, et pas toujours à la révolte, comprise et assumée, qu’il avait été plus qu’ondoyant et divers, instable et peu assuré, dans la mesure où il n’avait rien trouvé de stable, ni autour de lui, ni dans ses activités, ni dans ses lectures, sauf peut-être les formules d’Héraclite : « Tout coule » (Πάντα ῥεῖ / Pánta rheî) et « On ne se baigne jamais dans le même fleuve ». Raison pour laquelle Amedeo Clerici souscrivait au jugement de Cioran, non seulement en raison de ses lectures de cet auteur qui lui avaient fait connaître des transes absolument inédites pour ce petit-bourgeois déchiré entre son esprit de droite, et son cœur de gauche ? Non, car les raisons de son cœur le faisaient pencher à droite, quand c’était la raison qui le retenait à gauche, du fait de son milieu d’origine à l’égard duquel il ne s’était jamais réellement émancipé ; on dira que c’était parce qu’il avait su conserver son âme d’enfant, alors que c’était bien évidemment plus compliqué que ça. L’infidélité lui paraissait désormais normale, légitime, parce que cela calmait son petit cœur, et lui permettait de goûter les délices de l’embourgeoisement, tout en observant les SDF et les mendiants de haut, avec indifférence, oubliant les sages mais difficiles préceptes de l’éthique de la responsabilité pour autrui d’Emmanuel Lévinas – un autre grand Juif. Décidément…

C’est donc à l’entrée de la station de métro Cour Saint-Émilion que je l’ai rencontré. Il faisait la manche sans agressivité. Je n’avais pas trop envie de payer mon titre de transport – les autres ont presque tous un pass Navigo, ce qui les dispense de s’interroger trop longuement avant de pénétrer dans le métro pour rentrer rapidement chez eux, tandis que moi, qui n’ai pas envie de souscrire un abonnement – savez-vous que le pass Navigo coûte le même prix que vous ayez besoin d’effectuer des allers-retours quotidiens entre les zones 1 et 5, ou que vous puissiez vous contenter de trajets dans les zones 1 à 2 ? On me répondra que les caisses sont vides, et qu’il faut bien les remplir sans trop toucher aux privilèges de nos parlementaires, qui ont précisément le pouvoir de déterminer le prix des transports en commun –, c’est à chacun de mes trajets que je m’interroge. Cauteleux, précautionneux et peccamineux, j’aimerais bien frauder, mais je ne sais jamais comment faire. Alors, quand il s’est approché de moi, j’ai sorti mon grand numéro :

— Je voudrais bien t’aider, mais j’aimerais ne pas payer le métro aussi. Mais comment on fait, putain ?

— Suis-moi, gamin. Ce n’est pas si difficile.

J’emboitais son pas. Il me fit passer le portillon. Et là, au lieu de me contenter de le remercier chaleureusement et d’aller prendre mon métro, j’éprouvais le besoin de m’attarder pour l’écouter, car il me semblait avoir remarqué qu’il avait envie de parler. Il m’apprit qu’il était breton, qu’il s’appelait Donasian, je me présentai à mon tour, lui disant que je m’appelais Vivien, et sortant mes références, je lui parlais alors du grand Bé de Châteaubriand et de Surcouf à Saint-Malo, ça lui en toucha une sans faire bouger l’autre. Alors, parce qu’il avait surtout envie de parler de lui, il partit dans des développements dont je n’ai pas tout retenu, et je ne sais comment, nous en vînmes à parler de Chartres, la ville dans laquelle Jean Moulin fut préfet avant de connaître le destin que l’on sait. J’avais pourtant de bons souvenirs de cette ville, plus gastronomiques qu’architecturaux, la cathédrale de Chartres ne m’ayant pas laissé un souvenir impérissable. Je lui parlai du Grand Monarque, ce restaurant étoilé au Michelin et dont la spécialité était (est peut-être toujours) le soufflé au Grand Marnier, une « tuerie », comme dirait mon beau-frère, qui est gourmand autant que gourmet, à défaut d’être un moderne Curnonsky. Et lui, benoîtement, m’apprit qu’il avait fait son apprentissage précisément dans ce restaurant étoilé, temple de la cuisine bourgeoise, idéal-type du restaurant de province qui lorgne toutefois vers Paris et ses habitants au pouvoir d’achat si peu entamé par la présidence Micron. Comment avait-il fait pour en arriver là ? Je n’avais pas besoin de le lui demander, sachant pertinemment que si les questions ne sont jamais indiscrètes, les réponses le sont parfois. Il avait échoué là parce qu’il détestait l’ordre, la discipline, le travail, bref tout ce qui fait frétiller d’aise les abonnés et les actionnaires du Figaro quand ils parlent de ce bon peuple de France, surtout quand ces redoutables gens de bien peuvent se distinguer, le loden en étendard et la bouche en cul-de-poule, de ceux qu’ils appellent les « assistés ». Tels de modernes intellectuels de gauche, ils ont tous les courages devant leur clavier d’ordinateur, en se réclamant de l’esprit de Beaumarchais, quand ils connaissent Beaumarchais évidemment, tout occupés qu’ils sont à rejouer, près d’un siècle plus tard, La Règle du jeu de Jean Renoir, dans les forêts au bord des étangs solognots. Les riches, tout autant que les pauvres et les cadres moyennement supérieurs, adorent jouer au jeu de l’entre-soi social. La question reste pendante et non tranchée cependant, de savoir si les SDF, le font exprès, de jouer à ce jeu de l’entre-soi social. C’est ennuyeux, toutes ces questions sans réponse… une des grandes préoccupations des hommes, notait déjà Leopardi dans la première moitié du XIXe siècle, est précisément de s’occuper pour « passer le temps ». Et, si peu d’entre eux sont capables de « penser le temps », il n’est pas certain non plus que d’aucuns, parmi les plus déshérités, fassent exprès de ne pas pratiquer le polo, le buggy sur la plage, le vol à voile ou la transat en solitaire ; du moins échappent-ils à la compagnie de ceux qui s’y adonnent pour faire jaser dans les gazettes et à celle, plus navrante et plus éprouvante encore, de cette petite bourgeoisie française qui n’a de cesse de « travailler », qui pour rembourser le crédit du pavillon de banlieue et du chien qui va avec, qui par amour et dévotion envers la dignité des vieillards cacochymes qui encombrent les rues des grandes cités, faute de trouver une place dans les hospices et les mouroirs institutionnalisés. La liberté, le goût de la liberté, a ses contraintes, que même la compagnie d’un chien ne saurait faire oublier…

— Donasian, mon ami, lève-toi et marche ! Il est temps de vivre !

Il n’est pas certain, cependant, que Donasian avait très envie de vivre debout. Il préférait sans doute mendier, ce qui n’est toutefois pas donné à tout le monde. Avait-il seulement la « sprezzatura » ? Hélas, hélas, si la « sprezzatura » ne s’achète pas, pas plus qu’elle ne s’acquiert, et peut à la rigueur se cultiver, il est fort probable qu’on la trouve surtout chez les heureux du monde, même si ce n’est qu’à dose homéopathique, pour ne pas dire infinitésimale.

Alors, dans ses moments de lassitude, et quand le désespoir menaçait de l’accabler autant que le cafard, Antonio Di Meo se souvenait de l’avoir rencontrée au cinéma, chez des acteurs qu’il avait admirés sans pour autant pouvoir prétendre les égaler. Il y avait par exemple Marcello Mastroianni et Robert Redford. Opposition binaire, manichéenne, que seule la dialectique était susceptible de pouvoir dépasser ? Il nous semble bien que la dialectique soit impuissante à dépasser, et même à rendre compte de la « sprezzatura ». Il y avait donc l’acteur qui avait des convictions et celui qui n’en avait pas. L’acteur qui n’avait pas de convictions ne faisait pas semblant d’en avoir, ne cherchait pas à faire croire qu’il en avait. Il incarnait l’Italien moyen, qualunquiste, avec grâce aussi bien à l’écran qu’à la ville. Il avait commencé dans des comédies à l’italienne, comme I soliti Ignoti (Le pigeon – 1959), de Mario Monicelli, avant de connaître la consécration avec La Dolce Vita (1960) et Huit et ½ (1963) de Federico Fellini, il avait poursuivi avec d’autres comédies à l’italienne, comme Dramma della gelosia (1970) d’Ettore Scola, La grande abbuffata (1973) ou Touche pas à la femme blanche ! (1974), de Marco Ferreri, mais aussi dans des comédies françaises comme L’évènement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune (1973) de Jacques Demy. Poursuivant une carrière prolifique, on le retrouve dans L’Apiculteur (1986) de Theo Angelopoulos, et Les yeux noirs (Очи чёрные – 1987), de Nikita Mikhalkov ou Sostiene Pereira (1995), d’après le roman d’Antonio Tabucchi… Le moins que l’on puisse dire de lui, c’est que dépourvu de convictions, ce fut surtout un homme à femmes, si ce n’est un homme infâme…

L’acteur qui avait des convictions commença lui sa carrière au cinéma avec des films commerciaux comme Pieds nus dans le parc (Barefoot in the Park - 1967), de Gene Saks, avant de devenir assez rapidement une vedette avec Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (L’Arnaque – 1973), de G. R. Hill, et Jeremiah Johnson (1972), ainsi que Three Days of the Condor (1975), de Sydney Pollack. C’est en passant à la réalisation qu’il put porter ses convictions à l’écran, avec des films comme Ordinary People (Des gens comme les autres – 1980) ou The Milagro Beanfield War (Milagro – 1988)…

Qu’avaient-ils donc, ces acteurs, que les autres n’ont pas ? Une forme de grâce, qui ne s’explique pas, et qui fait qu’on oublie leurs défauts, leurs lacunes, pour ne retenir que la fascination qu’ils inspirent, comme si chaque spectateur avait pour eux les yeux de Chimène, tout prêt à leur donner, sinon le bon dieu sans confession, tout au moins une cohérence à leur parcours, une cohérence entre l’être et le paraître, une cohérence entre leur passion pour le cinéma – cet art qui « substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs », comme le définissait Godard – et la désinvolture, la nonchalance de leurs manières.

La sprezzatura…

Bibliographie :

- Roderick-Pascal Waters, La « sprezzatura », De l’excellence à la grâce, Les Belles Lettres/essais, mai 2025.

- Umberto Eco, Phénoménologie de Mike Bongiorno, in Pastiches & postiches, 10/18, réédition en 2005.

À noter que pour Umberto Eco, Mike Bongiorno n’est pas le Jean-Pierre Fauxcul italien, mais le Guy Lux italien ; Coluche parlait lui de « Minux ».

Umberto Eco, ou le rire de l’intelligence.

Pour ceux qui ne pourraient se procurer son livre, voici le lien vers un site sur lequel il est possible de lire son article en entier :

https://fr.scribd.com/document/892620252/Eco-Phenomenologie-de-Mike-Bongiorno

Je rappelle également que le titre du recueil d’Umberto Eco, Pastiches & postiches, est un hommage en forme de clin d’œil au recueil de Marcel Proust, Pastiches & mélanges, publié en 1919 à la NRF et disponible aux éditions Gallimard ; recueil dans lequel le futur auteur de La Recherche rassemblait ses pastiches de Balzac, Flaubert, Michelet, Renan (l’auteur de la définition de la nation fondée sur le droit du sol, et non sur le droit du sang, à l’encontre de la conception allemande, nationaliste, que moi je considère comme belliciste, rétrograde, portant en germe le racisme intolérant envers les immigrés, dans Qu’est-ce qu’une nation ?, la conférence qu’Ernest Renan prononça à la Sorbonne en 1882), Sainte-Beuve, Henri de Régnier (auteur de L’Altana ou la vie vénitienne, 1899-1924), Saint-Simon (le mémorialiste du Grand Siècle), etc…

- Sur l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité : voir Max Weber, Le Savant et le Politique, 10/18, réédition en 2002.

- Anna Politkovskaïa, Voyage en enfer : Journal de Tchétchénie, traduction de Galia Ackerman et Pierre Lorrain, Robert Laffont, mai 2000.

- Anna Politkovskaïa, Tchétchénie, le déshonneur russe, traduction de Galia Ackerman, Buchet-Chastel, 2003 ; réédition Gallimard, collection « Folio Documents », 2005.

- Anna Politkovskaïa, La Russie selon Poutine, traduction Valérie Dariot, Buchet-Chastel, 2005 ; réédition Gallimard, collection « Folio Documents », 2006.

- Anna Politkovskaïa, Douloureuse Russie : Journal d’une femme en colère, traduction Natalia Rutkevich, sous la direction de Galia Ackerman, Buchet-Chastel, 2006 ; réédition Gallimard, collection « Folio Documents », 2008.

Filmographie :

- C’eravamo tanto amati (Nous nous sommes tant aimés - 1974), film de Vittorio De Sica, avec Nino Manfredi, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman;

à propos de Silvana Mangano : on peut bien sûr la voir dans le film cité dans l’article, mais je conseillerais Le Streghe (Les sorcières – 1967), un film à sketches (les Italiens disent « film collettivo, a episodi »), dans lequel elle est actrice protagoniste dans les cinq épisodes, contrairement à tous les autres acteurs qui n’apparaissent que dans un seul. Je conseillerais particulièrement le 3e sketch, celui de P.-P. Pasolini, La Terra vista dalla Luna, qui est le plus poétique sinon le plus drôle, bien que l’humour soit incontestable, avec Totò dans le rôle de Ciancicato Miao (son nom dérive vraiment du cri du chat), et Ninetto Davoli, affublés de perruques invraisemblables, et que Pasolini avait déjà dirigés dans un film de 1966 Uccellacci e uccellini (Des oiseaux petits et gros). Le sketch le plus drôle est le plus court, ce qui lui donne un rythme nerveux : Alberto Sordi joue le rôle d’un ouvrier blessé dans un accident ; Silvana Mangano celui d’une bourgeoise contrariée par le retard que génèrent toutes ces palabres, elle se propose donc d’emmener le blessé dans sa voiture vers l’hôpital le plus proche ; ils partent et elle fonce, utilisant le truc du mouchoir blanc agité par la vitre ouverte qui, en Italie, permet de griller toutes les priorités, feux rouges, parce que la voiture qui l’utilise est censée faire face à une urgence ; Silvana traverse tout Rome, et à chaque fois qu’ils passent devant un hôpital, Alberto Sordi dit : « Mais vous savez, je n’ai pas besoin d’un hôpital de luxe », « Moi, ça ne me gêne pas d’aller chez les bonnes sœurs », « Je n’ai rien contre un hôpital militaire », mais toujours très poliment, très respectueusement envers cette femme qui l’impressionne, même s’il ne comprend pas bien pourquoi elle ne s’arrête pas. À la fin, on les voit arriver dans une banlieue cossue de Rome, typique du paysage romain : d’un côté, les immeubles, de l’autre un immense terrain vague comme on le voit dans La Dolce Vita (1960) ou Intervista (1987). La Mangano sort de la voiture, donne une pièce à l’ouvrier et lui suggère de prendre le bus jusqu’à l’hôpital le plus proche, avant de se précipiter dans les bras de son amant qui l’attendait impatiemment, tandis que Sordi va s’écrouler un peu plus loin, dans le terrain vague. Tout est dans les dialogues, mâtinés d’idiotismes italiens sinon de romanesco pur, le rythme et l’esthétique. Le 5e sketch n’est pas mal non plus, la crise du couple, une scène de ménage, sur fond de désirs de consommation, qui voit la Mangano hystérique, face à un improbable Clint Eastwood, qu’elle empêche de goûter en toute sérénité sa vie de bourgeois cossu.

Discographie :

La chanson E io ero Sandokan qu’on entend au début du film C’eravamo tanto amati (1974) de Ettore Scola, juste avant l’ « explosion » de joie à l’annonce des résultats du référendum du 2 juin 1946, par lequel les Italiens choisirent la République contre la monarchie, et qui précède elle-même l’exposition du film.

Chanson qu’on peut entendre, faute de mieux, sur Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=YaLaz1flg7E&list=RDYaLaz1flg7E&start_radio=1